薬膳を学ぶと独特の言葉が出てきます。

それを理解することで、薬膳をより効果的に活かすことができるので、一度は知っておきましょう!

陰・陽

中医学の一番基本となる考え方です。直感的感覚と一致するところも多いと思います。

陰 静 寒 夜 暗 水 月 肉体 血水 長い 細い 地 女 下 降 内 収縮 湿潤

集合 吸気 死

陽 動 熱 昼 明 火 日 夏 精神 気 短い 太い 天 男 上 昇 外 膨張 乾燥

分散 呼気 生

これを身体にも応用して(身体も自然の一部という考え方ですね。)

陰 腹部 五臓 身体の内部(臓器) 下半身 寒がり低血圧

陽 脊背(背中)六腑 身体の表面(手足・顔面) 上半身 暑がり 高血圧

身体の状態を把握するのに、このように陰陽に分類して考えます。

陰陽はバランスがとれている状態が大切です。

五行

五行は陰陽を発展させ、自然界を5種類に分類しています。

五行のすばらしいところは、5種類に分類しただけではなく、それぞれの影響の仕方を示しているところです。

人の人体も自然の一部なので、五行を応用させて、不具合がある場合の原因や対処法がわかりやすくなります。

五行にはそれぞれに対応する、季節、臓器、味覚などがあるので、それを薬膳に活かしていきます。

| 五行 | 木 | 水 | 土 | 金 | 水 |

| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹(塩辛さ) |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 六腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 七情 | 怒 | 喜び | 思 | 悲・憂 | 恐・驚 |

| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |

| 五季 | 春 | 夏 | 長夏(土用) | 秋 | 冬 |

| 気への影響 | 上がる | 緩む | つまる | 消える(沈む) | 下がる・乱れる |

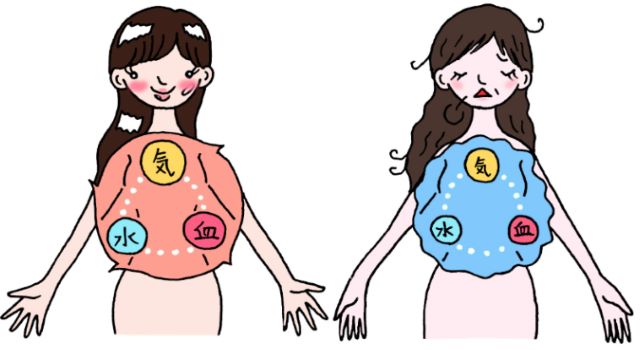

気血水

東洋医学では、人のカラダを構成する基本的な要素は気・血・水だと考えています。

はじめはとっかかりにくい概念かもしれません。

薬膳を初めて学ぶ人に理解ま行ではいかなくても、知っておくことから始めるといいと思います

「気(き)」

東洋医学で考える「気」は人間が生きていく上でとても大切な要素のひとつと考えられています。よく「元気になる」「気が滅入る」など気の入った言葉がありますよね。

漢方で考える「気」には「先天の気(せんてんのき)」と「後天の気(こうてんのき)」があります。先天の気は、生まれながら持っている両親から受け継ぐもの。後天の気は、生まれたあとに補うもので、自然界のきれいな外気(清気)と毎日の食事から得られるものがあります。

人間が楽しく元気に生活していくためには、先天の気はもちろん大切ですが、毎日食べる食事や環境は健康を維持するためにもっとも大切だと考えられています。

西洋医学にはでてでこないこの概念が、薬には治せない、身体がつかれやすくなったり、やる気が起こらない、気が晴れない。などの症状に効果を出しやすい違いだと思っています。(西洋ではハーブが生薬のように使われています。)

「血(けつ)」

東洋医学で考える「血」はカラダの中を流れる赤い液体のことで、血液を含む栄養物質を指しています。「血」には精神活動を充実させ、全身に栄養を運んでカラダを潤す働きがあります。

「血」が十分にカラダに巡っていると、顔色は明るく、肌や髪の毛がうるおい、カラダの動きもよくなります。また、精神状態が安定し、どんなことでも前向きに取り組むことができます。

「血」が不足すると栄養不足になったり、乾燥肌になったり、目が疲れやすくなったり、涙も出にくくなります。「血」の流れが滞ると肩こりや腰痛がおきたり、シミやあざができやすくなります。

「水(すい)」

東洋医学で考える「水」は血液以外の唾液・汗・リンパ液などの水分のことを指しています。

「水」は、カラダ全体に水分を充実させるため、肌・関節・臓腑などにうるおいを与えます。「水」はカラダの中の余分な熱を抑え、汗や尿として排出する働きもあります。

カラダの中の「水」が不足すると、乾燥するため、喉が乾いたり、肌荒れが起きたり、便秘になったりすることもあります。逆にカラダの中の「水」の流れが滞るとむくんだり、下痢を起こしたり、鼻水が出たりすることもあります。

「水」が不足する原因は、食生活の乱れや、食事の不足が考えられますが、働きすぎや運動しすぎなども原因になることがあります。カラダに「水」が滞る原因は、水分のとりすぎや冷たいもののとりすぎです。また甘いものや脂っこいものもとりすぎが原因になることもあります。

「気」の不足・乱れによって起こる症状

気虚(ききょ):気(エネルギー)が不足している状態

→顔色が悪い・疲れやすい・風邪をひきやすい・下痢を起こしやすい・声が小さいなど

気滞(きたい):気がカラダの中に滞っている状態

→ため息をよくつく・イライラしやすい・怒りっぽい・お腹が張りやすい・喉がつかえるなど

「血」の不足・乱れによって起こる症状

瘀血(おけつ):血が滞っている状態

→顔色が暗い・目の下にくまができやすい・肩こりや腰痛が起こりやすい・手足が冷える・しびれるなど

血虚(けっきょ):血が不足している状態

→顔色が白い・めまいがする・肌に艶がない・目が疲れやすい・皮膚が乾燥している・髪の毛がパサつく・爪が割れやすいなど

「水」の不足・乱れによって起こる症状

水滞(すいたい):水分が滞っている状態

→カラダが重くだるい・むくみやすい・下痢しやすい・水のような鼻水が出る・お腹がちゃぽちゃぽするなど

陰虚(いんきょ)(津虚:しんきょ):水分が不足している状態

→顔色が赤い・のぼせやすい・目が乾燥しやすい・便秘になりやすい・肌が乾燥しているなど

漢方をこれから毎日の生活に取り入れていきたい方のために、気血水の基本的な部分について説明をしました。漢方を知ると、自分のカラダについていろいろなことに気がつくようになります。まずは、簡単なところから始めてみてはいかがでしょうか?

漢方では、気血水のバランスが崩れると、カラダに不調が起きて、病気になりやすい状態になると考えます。また、人は、ひとりひとり体質が異なるため、改善する方法はひとつではありません。健やかな人生をおくるために、体質の偏りを改善することを意識してみましょう。

次のコンテンツでは、陰陽について説明をします。陰陽の考え方も人のカラダの状態や治療・養生にも使われます。ぜひ、漢方の知識を学び、毎日の生活にとりいれてみてください。